Contenidos relacionados

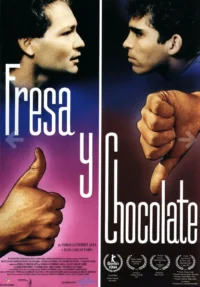

Mujer transparente – Análisis discursivo: La mujer cubana en el cine: identidades y transformaciones en Mujer transparente

¿Dónde ver la película?

Puedes ver la película completa aquí en YouTube, por si deseas revisar los momentos donde aparecen estas expresiones.

Introducción:

La película Mujer transparente está conformada por cinco historias autónomas que, sin necesidad de continuidad argumental, construyen un cuerpo narrativo coherente sobre la evolución de la subjetividad femenina en Cuba desde los años setenta hasta el inicio del Periodo Especial. Lejos de la épica heroica del cine revolucionario inicial, estas historias desplazan la mirada hacia lo íntimo de la mujer cubana: la vida doméstica, el desgaste afectivo, el desencanto y los conflictos privados de mujeres que no pertenecen a la historia oficial, pero que revelan, desde sus cuerpos y silencios, las tensiones de una sociedad en permanente transformación.

La unidad entre los cortos no se basa en una trama lineal, sino en la acumulación de temas y en la progresión histórica y emocional. En cada uno, la mujer cubana ocupa el eje de la narración: no desde la heroicidad pública, sino desde dilemas cotidianos —el matrimonio, la maternidad, la soledad, el deseo, la emigración o la simple resistencia a la rutina—. A través de estas experiencias, el filme revela la distancia entre el ideal revolucionario y la vida privada, mostrando cómo el proyecto de emancipación femenina impulsado por el Estado socialista fue efectivo en la esfera pública (educación, trabajo, participación social), pero insuficiente para transformar las estructuras patriarcales dentro del hogar y del afecto.

Cada corto encarna un momento de ese recorrido emocional, ético y social:

Isabel representa a la mujer trabajadora atrapada entre el empleo y las tareas domésticas, sostenida en el silencio, la obediencia y la renuncia de sí misma.

Adriana muestra la soledad de la vejez de una mujer marcada por una educación rígida y moralizante que reprime el deseo.

Julia introduce la autoconciencia crítica: reflexiona sobre el desgaste amoroso, la infidelidad y el derecho al deseo femenino.

Zoe encarna la rebeldía de la joven mujer, el cuerpo libre y el rechazo frontal al discurso institucional.

Laura enfrenta una crisis íntima y colectiva: el derrumbe de los valores heredados, la precariedad material y la fractura entre dignidad, memoria y supervivencia en la mujer cubana de principios de los noventa.

Desde su primera secuencia, la película plantea una tensión ética y política. El exordio —“detente, detente, siempre puedes detenerte y elegir”— apela a la libertad individual, pero esta posibilidad es inmediatamente interrumpida por la voz de Radio Reloj, dispositivo de control y legitimación estatal que se infiltra en la intimidad del hogar. Allí se escucha a Vilma Espín, figura del feminismo revolucionario y presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, afirmando: “el primer deber humano es responsabilizarse con los hijos que se procrean, educarlos, darles afecto y encaminarlos para la vida y la revolución”. La elección no es casual: Espín encarna un feminismo institucional, estatalizado, que politiza la maternidad y convierte el afecto en deber ideológico.

El proyecto fue una idea original de Humberto Solás, con Orlando Rojas como director asesor, si bien cada cineasta participante —Héctor Veitía, Mayra Segura, Mayra Vilasís, Mario Crespo y Ana Rodríguez— abordó un asunto de manera autónoma. Bajo esa coordinación, Mujer transparente se configuró como una obra colectiva con coherencia temática: cinco miradas distintas que convergen en una misma inquietud moral y estética sobre la mujer cubana y su relación con la ideología, el deseo y la identidad femenina.

El contraste es profundo —y deliberadamente irónico—: mientras el discurso oficial exalta a la madre revolucionaria, las protagonistas viven maternidades rotas, afectos desgastados y elecciones imposibles. Desde el primer minuto, el filme enfrenta la retórica del deber con la experiencia íntima, revelando la distancia entre lo que se proclama y lo que realmente se vive.

Así pues, Mujer Transparente articula una narrativa fragmentaria pero progresiva del desencanto: del hogar como refugio a la soledad, del sacrificio silencioso a la crisis moral. La coherencia radica en la mirada: todas las historias parten de la interioridad femenina, expresada en monólogos, voces en off, gestos mínimos o —como en Zoe— mediante el arte como pensamiento. Lo político no irrumpe desde la consigna, sino desde la intimidad herida: en los silencios, en las palabras no dichas, en el murmullo constante del lenguaje oficial que invade la casa como ruido de fondo. Esa forma de denunciar desde lo íntimo es, precisamente, su mayor fuerza crítica.

Isabel – Palabra, fe y subversión: la mujer cubana entre la conciliación y la invisibilidad (Primer corto de: Mujer Transparente, 1990)

1. Elementos de género

El corto se centra en la figura de una mujer atrapada entre las demandas del ámbito doméstico y las del trabajo, dentro de un sistema que proclama igualdad pero reproduce estructuras patriarcales. Isabel encarna la sujeción femenina a través de la autoanulación, el silencio y el mandato de no generar conflictos. Su frase “Ni un problema más en mi vida” expresa la interiorización de una ética femenina del sacrificio: no molestar, no exigir, no alterar el equilibrio familiar.

El matrimonio aparece como espacio de alienación emocional. El esposo escucha sin oír, responde sin atender, y su aparente amabilidad encubre una forma de poder paternalista. Ella afirma “Él que me conoce menos que nadie”, lo que sugiere que la convivencia no produce conocimiento mutuo, sino distancia. Para la mujer la casa no es refugio, sino lugar de incomunicación silenciosa.

El corto expone con claridad la doble jornada de la mujer en el contexto socialista: Isabel trabaja fuera del hogar, pero también sostiene la casa, atiende al marido y carga con las responsabilidades afectivas y organizativas. Ningún hombre aparece realizando tareas domésticas o cuidados. Incluso en el trabajo, otros personajes —hombres y mujeres— le piden favores, mostrando que su figura es la del soporte constante, invisible, disponible.

La invisibilidad femenina se convierte en uno de los ejes simbólicos del relato. Isabel dice: “Soy transparente para ti, nunca me oyes”. No es simplemente ignorada; es vista como parte del mobiliario emocional del hogar. Su hija reproduce el mandato de dependencia afectiva al afirmar “Rafael es mi carrera”, lo que indica la transmisión generacional de un modelo de mujer cuyo proyecto de vida es el hombre.

El deseo femenino reprimido aparece formulado en la frase interior: “Si yo tuviera algo de puta todo sería más fácil”. La palabra “puta” funciona como símbolo de libertad sexual, de ruptura de las normas, y no tanto como insulto a la mujer. La mujer “decente” está atrapada; la “puta” es la que puede elegir. Esta idea anticipa temas que aparecerán en los cortos posteriores: la prostitución como espacio ambiguo entre degradación y autonomía.

Esta frase dialoga directamente con el ensayo Habana Babilonia, de Amir Valle, donde la prostitución en Cuba se retrata como un fenómeno lleno de tensiones: marginal y condenado por el discurso oficial, pero también asociado a estrategias de supervivencia y, en ocasiones, a una forma mínima de libertad frente a estructuras rígidas. Dentro de esa tradición cultural, la “puta” es, paradójicamente, la mujer que por un momento puede elegir fuera del mandato moral.

El marido participa de un machismo cotidiano, naturalizado, que no se manifiesta en violencia explícita, sino en gestos, silencios, delegaciones. Las escenas de hombres jugando dominó, ajenos a las responsabilidades domésticas, simbolizan espacios masculinos de ocio que excluyen a lo femenino. Él pide disculpas, promete cambiar, pero regresa a la rutina, sin modificar la estructura del vínculo.

La menopausia es usada por la protagonista como autocensura: “¿Yo confiada? Será la menopausia”. La edad, el cuerpo y el deseo femenino aparecen como zonas sospechosas. El cuerpo de la mujer se vuelve un problema, un signo de pérdida de valor social. De forma irónica, se compara a sí misma con un automóvil antiguo: “Con las medio tiempo pasa como con los carros antiguos: un Plymouth bien conservado siempre es un Plymouth”. Según Isabel, el cuerpo funciona como una máquina que envejece y se convierte en objeto de evaluación externa, comentario en el que ella reproduce la interiorización de esa objetivación.

El corto revela la contradicción de un Estado que incorpora a la mujer al trabajo, pero no reconfigura los roles privados. En un contexto socialista, la “utilidad social” de la mujer cubana sigue ligada a su capacidad reproductiva y a su función doméstica. La maternidad aparece como ciclo continuo e inevitable, no como elección. La maternidad, el cuidado y la autoentrega no se presentan como una elección libre, sino como una función natural que no se cuestiona.

2. Elementos de lenguaje fílmico y análisis discursivo

El lenguaje audiovisual se articula desde el punto de vista de Isabel. La cámara recurre a planos cerrados, seguimiento de su cuerpo en la casa y el trabajo, y ausencia de confrontaciones frontales. El mundo está visto desde su percepción fragmentada, agotada. La voz en off —su monólogo interior— es fundamental: es el único lugar donde la protagonista existe como sujeto crítico, donde piensa sin censura. La palabra dicha en voz alta es mínima; lo esencial ocurre dentro de su mente.

La escena del trabajo, donde todos le piden favores, se graba mostrando solo las espaldas de quienes hablan. Esta decisión visual subraya la despersonalización de los otros: Isabel no ve rostros, solo demandas. El discurso oficial aparece filtrado a través del esposo, quien utiliza términos como “compañero”, “cuadro”, “rectificación”, “plataforma del Partido”. Su lenguaje es el del aparato, rígido, distante. Ella, en cambio, habla con metáforas domésticas, sensoriales, con humor y cansancio. El contraste verbal simboliza la distancia entre lo institucional y lo íntimo.

El humor funciona como resistencia y mecanismo de autodefensa de la mujer. Frases como “Juana de Arco de la familia” son gestos de lucidez irónica. Del mismo modo, aparece la idea de “chapistearse”, de arreglarse, como forma de mantenimiento emocional del cuerpo femenino.

El discurso político y el doméstico se superponen. La frase “Me hice un plan más duro que la plataforma del Partido” ironiza sobre cómo las consignas del Estado han infiltrado la vida cotidiana de la mujer cubana. El corto denuncia, sin decirlo directamente, la contradicción del proyecto revolucionario: la igualdad proclamada no llegó al interior de las casas.

3. Análisis socio-lingüístico

El cortometraje utiliza un español cubano coloquial, con expresiones populares que dotan al relato de autenticidad y que funcionan como recursos de subjetividad.

Se observan comparaciones culinarias y domésticas: “Me siento como una col encurtida, sosa, agria”, “Si al menos fuera unos años más joven, fresca como una lechuga”. Esto es característico del habla cubana: traducir emociones a imágenes concretas del entorno cotidiano.

La autodefinición irónica —“tengo una cara de policía de tránsito”— evidencia cómo el humor opera como recurso de autodefensa y como forma de pensamiento crítico en la mujer cubana. Se incluyen también rasgos fonéticos del español cubano, como la elisión de la vocal inicial en “pérate” por “espérate”, marcas de oralidad que no buscan caricaturizar el habla popular, sino representarla con naturalidad.

El léxico institucional del marido reproduce el registro burocrático socialista: “compañero”, “plataforma”, “rectificación de errores”. Este lenguaje aparece ritualizado, aprendible, repetitivo, y contrasta con la expresividad afectiva de Isabel.

También se recogen expresiones idiomáticas como “hay que inventarla”, donde “inventar” no significa crear sino resolver carencias mediante ingenio —uno de los verbos más representativos de la cultura del “resolver” en la vida cotidiana cubana. Otras fórmulas, como “soy una sacacuentas”,“estar metido en lo que no te importa” o “chirrín chirrán”, aportan ritmo, comicidad y autenticidad.

Isabel usa también el término “pepillo” para describir a un joven. Se trata de un cubanismo muy presente en películas, literatura y conversaciones de esa época previa al Periodo Especial. Hoy su uso ha disminuido notablemente y ha sido reemplazado por otras expresiones más actuales dentro del habla juvenil y popular cubana.

La película construye el lenguaje de Isabel como un híbrido sociolingüístico propio de la mujer de los años 70-80: una mezcla entre cultura letrada —con referencias religiosas e históricas— y habla popular saturada de ironía, modismos y creatividad. El guion recrea este registro mixto con precisión, de modo que el lenguaje no solo refleja su contexto social, sino que también define y modela la identidad del personaje.

Adriana – La voz interior: pensamiento, silencio, represión y encierro femenino (Segundo corto de: Mujer Transparente, 1990)

1. Elementos de género

Este corto aborda la figura de una mujer mayor, sola, formada bajo una moral católica y patriarcal previa a la Revolución, que vive encerrada en su casa no por imposición externa, sino por una larga interiorización de la culpa, el pudor y el miedo al deseo. La historia muestra cómo el cuerpo femenino, envejecido y vigilado, no solo es reprimido por la mirada social masculina, sino también por la voz interior de la propia mujer, convertida en un dispositivo de control.

Desde la primera escena se establece una clara asimetría de género. El mundo exterior —ocupado por los técnicos telefónicos— es masculino, activo, vulgar en su humor, y convierte a la mujer en objeto de burla o insinuación. El comentario “usted está hecha un pollo” no solo alude a juventud o belleza, sino que recuerda que el valor de la mujer cubana se mide por su apariencia, incluso cuando ya ha pasado el tiempo de ser deseada. La protagonista responde con una frase cargada de melancolía y resignación: “el tiempo pasa volando”, que sintetiza su posición vital y simbólica dentro del relato: el paso del tiempo como pérdida de belleza, juventud y deseo.

Y aquí quiero añadir algo importante: Adriana es una mujer formada antes de la Revolución, marcada por ese pudor católico y patriarcal que educaba a las niñas en la culpa y el recato. Pero el corto no presenta ese origen como un problema superado. Al contrario: Mujer transparente muestra que la Revolución transformó el discurso público, pero no necesariamente la vida íntima de las mujeres. Radio Reloj repite consignas optimistas, pero Adriana sigue sola y atrapada en mandatos que vienen de antes, y que ninguna política logró desactivar. Esa tensión —entre la promesa de liberación y la persistencia del silencio interior— es una de las críticas más sutiles y poderosas del corto.

El corto contrapone dos discursos sobre la mujer: el discurso público masculino, exterior, de piropos, bromas y deseo; ante el discurso interior femenino, de culpa, vergüenza y represión.

El conflicto principal no proviene de un hombre que la oprime, sino del discurso moral que ella misma ha interiorizado: la autovigilancia constante (“¿qué haces?, no sigas, estás vieja, mírate…”) funciona como voz colectiva de la sociedad que vigila el cuerpo femenino, incluso en ausencia de miradas externas. En su monólogo interior, la sexualidad femenina se asocia con peligro, ridículo o pecado.

El recuerdo del pasado —“Cierra la puerta, Adriana, no me gusta que te asomes cuando hay hombres en la casa”— es revelador: desde niña se le enseñó que el cuerpo de la mujer debe permanecer oculto, que el deseo masculino debe ser evitado no por protección, sino por vergüenza. En el corto, esta frase regresa como eco disciplinario, impidiendo a la protagonista abrir la puerta al técnico, aun cuando intuye en él una posibilidad de afecto, compañía o simplemente de contacto humano.

El cuerpo de Adriana es el cuerpo de una mujer sin espacio social: ni madre, ni esposa activa, ni prostituta, ni joven. Está fuera del mercado simbólico del deseo. Esa exclusión se vuelve aislamiento. La puerta cerrada al final del corto no es solo un gesto de recato, sino la renuncia a la posibilidad de ser mirada sin culpa: el deseo se queda clausurado, literal y simbólicamente.

2. Elementos de lenguaje fílmico y análisis discursivo

El corto se construye sobre un sistema de voces que nunca llegan a encontrarse. Apenas hay diálogo directo entre personajes; lo que existe es superposición de discursos que no se escuchan entre sí. La narración ocurre a través de:

– Radio Reloj, que representa el discurso oficial del Estado: masculino, triunfalista, repetitivo y desconectado de la realidad cotidiana. Mientras se anuncian “logros científicos”, “eficiencia productiva” o titulares irónicos como “¡Habrá vianda en Villa Clara! Créalo” o “Con menos recursos que nunca el país está haciendo más que nunca”, el espectador sabe que el país entra en crisis. Esta selección irónica de noticias funciona como crítica indirecta al discurso institucional sin necesidad de denunciarlo abiertamente.

– La voz interior de Adriana, donde se acumulan la culpa, el deseo reprimido y la autovigilancia de la mujer cubana. Es el discurso de lo íntimo, lo censurado, lo que no encuentra espacio público.

– La música de ópera, que introduce un pasado de sensibilidad, educación y belleza, contrastado con la inmovilidad presente.

El teléfono funciona como metáfora de la distancia entre discursos: la voz pública de la radio, la voz íntima de la mujer cubana y la ausencia de un interlocutor real para esta última. No se trata solo de la soledad de la mujer, sino de la soledad del discurso interior —el que no tiene espacio social, el que no se dice—, frente a un discurso oficial que ocupa el aire, las ondas y el tiempo. Solo una voz —la institucional— tiene micrófono.

Visualmente, el corto trabaja el encierro: habitaciones casi vacías, luz tenue, aire suspendido. El tiempo parece detenido dentro de la casa, mientras la radio insiste en que “el país avanza”. Esa tensión entre el movimiento exterior y la inmovilidad interior es profundamente política: el país habla, pero la protagonista no. Sin embargo, el silencio de Adriana no es vacío, sino una forma de resistencia discursiva de la mujer cubana. Su voz interior —abundante, lúcida, a veces delirante— constituye un monólogo reprimido que se expande en la mente porque no puede expresarse en el espacio público.

La palabra no dicha se infla, se multiplica, se convierte en pensamiento crítico y en desahogo emocional. Esa voz íntima, que el filme traduce en voz en off, marca la fractura entre el lenguaje oficial del afuera y el discurso interior de una mujer que observa, ironiza y comprende sin poder intervenir. En ese contraste entre lo que se dice afuera y lo que se piensa adentro, el corto construye una poética del silencio saturado: el silencio no como ausencia de palabra, sino como acumulación de una palabra que no encuentra lugar donde decirse.

El fuego aparece como gesto de ruptura y negación: en la escena donde Adriana quema fotografías y recuerdos, la ópera —símbolo de cultura, juventud y deseo— se consume. No es una liberación; es una forma de apagar lo que el pudor y el miedo no le permiten vivir. El pasado arde para no doler.

Cuando el técnico llega, una luz entra por la ventana. La visita masculina no es un evento anecdótico, sino una grieta en el encierro emocional de la protagonista. La luz, la voz joven y la posibilidad de contacto introducen una breve esperanza: no es el hombre en sí, sino lo que representa —la posibilidad de ser mirada, escuchada, deseada. Pero la puerta no se abre, se reafirma la clausura, y esa pequeña fisura se vuelve nuevamente encierro.

Así, el corto articula una crítica social sin proclamas: mediante el contraste entre la retórica oficial y el discurso íntimo silenciado, entre la noticia que promete abundancia y la mujer en su casa oscura.

3. Análisis socio-lingüístico

El corto presenta tres registros lingüísticos claramente diferenciados, que reflejan no solo estilos de habla, sino también posiciones sociales y modos de conciencia.

a) Registro institucional (Radio Reloj)

Corresponde al lenguaje oficial de los medios estatales. Utiliza fórmulas impersonales, verbos en pasiva o estructuras colectivas: “se alcanzaron los planes”, “la provincia villaclareña se encuentra entre las primeras del país”, “con espíritu de contingente”. Este registro es rotundo, optimista, rutinario y se construye sobre la repetición de consignas productivas. Su función en el corto es mostrar un discurso que habla, pero no dialoga; que informa, pero no escucha.

b) Registro coloquial masculino

Pertenece al técnico de teléfonos y representa el habla popular cubana de finales de los setenta y ochenta. Se caracteriza por expresiones directas, informales y afectivas como “tira para acá” o el piropo “usted está hecha un pollo”. Este tipo de habla es cercano, espontáneo, y contiene un humor callejero particular del español cubano. No recurre a vulgaridades extremas, pero sí presupone familiaridad y cierta invasión de espacios personales mediante el uso del piropo como norma comunicativa.

c) Registro interior de Adriana

Es un español pausado, normativo y sin marcas dialectales fuertes. Responde a una formación cultural típica de la mujer educada antes de la Revolución: sintaxis cuidada, léxico culto, ritmo introspectivo. Sin embargo, este registro aparece fisurado por repeticiones obsesivas —“mírate, mírate”, “no sigas”— que evidencian una mente atravesada por la autocensura y la duda. En algunos momentos utiliza el término “compañera” al hablar por teléfono, lo que revela una adaptación parcial al discurso oficial, aunque su estructura mental y lingüística sigue anclada en un mundo anterior.

A lo largo del corto aparecen diversas expresiones que reflejan la idiosincracia popular. Por ejemplo, la frase “el tiempo pasa volando” no se usa únicamente como una expresión hecha, sino como una constatación de pérdida, de un tiempo vital que ya no puede recuperarse. También destaca el uso del piropo indirecto, una forma culturalmente aceptada de elogio o comentario sobre el cuerpo, que evidencia dinámicas sociales y de género normalizadas en la vida cotidiana. Asimismo, aparecen apelativos como “compañera”, propios del discurso político revolucionario, en contraste con formas de tratamiento anteriores como “señora”, que fueron desplazadas o consideradas inapropiadas dentro del nuevo lenguaje institucional de la época”.

Este cruce de registros —institucional, coloquial y culto— muestra cómo en Cuba es posible hablar sin comunicarse realmente: el Estado habla, la mujer piensa, el hombre improvisa, pero ningún discurso se conecta. La lengua evidencia, así, no solo diferencias sociales, sino también una soledad compartida entre voces que conviven sin escucharse. Al mismo tiempo, confirma que el español cubano puede transitar con naturalidad entre lo popular y lo culto dentro de un mismo espacio doméstico y sonoro.

Sin embargo, ese espacio no es solo lingüístico, sino también fílmico: la casa, el cuerpo y la voz se convierten en superficie de escritura. El español —oral, discontinuo, fragmentario— se inscribe en la imagen como forma de resistencia; la palabra, al no poder circular libremente en lo público, se refugia en la textura del plano, en el murmullo, en la contemplación del pasado. De este modo, el corto revela que en el cine cubano de los noventa, la lengua no solo se habla, sino que también se filma.

Julia – Cuerpo, deber y sacrificio: la mujer atrapada en el matrimonio (Tercer corto de: Mujer Transparente, 1990)

1. Elementos de género

El corto Julia aborda la crisis matrimonial, el deseo y la traición desde la conciencia de una mujer, madura que reflexiona críticamente sobre su vida afectiva. A diferencia de Isabel y Adriana, donde las protagonistas permanecen atrapadas en el silencio o la autocensura, Julia posee palabra, lucidez y capacidad analítica. No se coloca en el lugar de víctima, sino en el de sujeto que interroga la desigualdad emocional dentro del matrimonio.

La escena inicial —cuando el marido le pide “Julia, por favor, déjame en paz” y ella responde “¿y mi paz, dónde está mi paz?”— invierte el orden tradicional del sufrimiento femenino. La pregunta revela una asimetría: el hombre exige tranquilidad; la mujer nunca ha podido pedirla. Julia representa a una generación de mujeres instruidas, profesionalizadas, que han obtenido autonomía económica y sexual, pero que siguen condicionadas por modelos afectivos que exigen renuncia y cuidado.

La infidelidad se presenta de manera ambivalente: por un lado, existe culpa y nostalgia por el matrimonio perdido; por otro, la protagonista reivindica su derecho al deseo. Frases como “las mujeres maduras sí sabemos disfrutar los amantes” cuestionan el mito de que la sexualidad femenina termina con el matrimonio o la edad. El cuerpo maduro no es representado como decadencia, sino como espacio legítimo de placer.

Sin embargo, la libertad de Julia no es absoluta. Ella reproduce discursos patriarcales cuando desplaza la culpa hacia otras mujeres (“ya no son las secretarias, ahora son las universitarias las que sonsacan a los maridos”). Esta contradicción revela cómo el machismo puede ser interiorizado incluso por las mujeres que lo cuestionan.

De igual manera, cuando Julia se refiere al muchacho como “carne fresca”, está invirtiendo la lógica tradicional del deseo masculino que suele objetivar a las mujeres jóvenes. Julia mira al joven como objeto, sí, pero no porque lo deshumanice, sino porque está reproduciendo —con plena conciencia irónica— un discurso machista interiorizado por toda la cultura. En esa frase, ella usa la misma lógica que históricamente se ha usado contra las mujeres: reducir a alguien a su cuerpo, a su juventud, a su capacidad de ofrecer placer. Lo interesante es que esta inversión no revela poder real para Julia; revela más bien que incluso su deseo está moldeado por las mismas estructuras patriarcales que cuestiona. El amante joven no es un personaje con agencia emocional; es un símbolo, una función. Y esa objetivación muestra cómo el machismo atraviesa también el deseo femenino, que a veces se expresa recuperando las mismas metáforas y códigos de las masculinidades tradicionales.

Asimismo, cuando afirma que la amante de su marido tiene “cara de reprimida”, reproduce un esquema claramente patriarcal: reduce a la otra mujer a su apariencia y a un supuesto “recato”, y entra en competencia desde los parámetros dictados por el deseo masculino. En lugar de cuestionar ese modelo, Julia lo asume como propio. Esto confirma que sigue profundamente atravesada por los discursos machistas que ha aprendido y normalizado a lo largo de su vida.

La figura masculina en el corto —tanto el esposo como el amante joven— ocupa un lugar secundario. El eje narrativo es el proceso interior de Julia: una mujer que reconoce su capacidad de amar, pero que también afirma que prefiere la soledad antes que volver a traicionarse a sí misma. No obstante, el desenlace revela una ambivalencia: regresa con su marido, no por amor pleno, sino por costumbre, por la inercia de una rutina que, aunque insatisfactoria, le resulta familiar. Es un gesto de contradicción, un “quiero y no quiero”, que expresa la tensión entre el deseo de libertad y el peso de lo aprendido. La frase final —“el buen boxeador nunca abandona”— sintetiza esa lucha interna: resistir no siempre es avanzar, a veces es quedarse, aun sabiendo que el combate continúa por dentro.

2. Elementos de lenguaje fílmico y análisis discursivo

El dispositivo narrativo principal es la voz en off de Julia. Ella se convierte en narradora absoluta, desplazando casi por completo los diálogos. En el plano discursivo, el personaje adopta una voz de autoridad que desmonta el estereotipo de la mujer abandonada: reflexiona, se burla de sí misma y analiza su relación con una distancia casi ensayística.

La acción visual es mínima: lo que importa es el pensamiento, la introspección. El corto funciona como un ensayo íntimo sobre el desamor, el deseo, la culpa y la lucidez femenina, desde una perspectiva femenina intelectualizada, que sustituye el diálogo por la introspección y el análisis.

El lenguaje cinematográfico refuerza esta introspección mediante primeros planos, miradas sostenidas, iluminación suave y escasos movimientos de cámara. No hay estridencia ni melodrama: la emoción se transmite desde lo interno. La bandera cubana que aparece en una escena, mientras Julia dice “con el tiempo perdí el miedo a estar sola”, no es solo un fondo visual; es una metáfora. La soledad de la mujer y el desencanto del país se superponen: la promesa de felicidad colectiva ha derivado en una experiencia íntima de desgaste.

Julia mantiene el ritmo del pensamiento y la confesión, utilizando pausas, repeticiones y un léxico emocionalmente cargado. La combinación de lo culto y lo coloquial refleja la dualidad de la protagonista: intelectual, pero humana; lúcida, pero vulnerable.

El deseo no se representa como pasión desbordada, sino como necesidad de reconocimiento. De ahí frases como “en toda pareja siempre hay uno al que le toca ser la geisha del otro”, que introduce una crítica a la desigualdad emocional estructural del matrimonio. El sujeto femenino aparece como cuidadora emocional invisibilizada. El matrimonio ya no es espacio de compañerismo, sino de asimetría sentimental entre hombre y mujer.

El tono del monólogo combina ironía (“también a mí la carne fresca podía servirme de diazepam”) y melancolía (“la separación no empieza después de irse: empieza antes, como un cáncer”). La estructura de pensamiento es circular, a veces repetitiva, como si la mente buscara explicarse a sí misma. Esta frase convierte el deseo en analgésico, revela una visión desmitificadora del amor: ni idealizado, ni moralista, sino corporal, cotidiano.

El cuerpo femenino se convierte en territorio semiótico: ni idealizado ni mutilado, sino real, marcado por el tiempo, pero aún deseante. Julia reivindica ese cuerpo sin espectacularidad. La infidelidad, lejos de ser tratada como pecado, es analizada como síntoma de vínculos afectivos agotados. El corto no busca condenar el adulterio ni exaltar la libertad sexual. Lo que propone es una reflexión sobre el modo en que la mujer cubana piensa su historia, sin excusas, sin victimismo, sin heroicidad.

3. Análisis socio-lingüístico

El lenguaje de Julia se distingue de los cortos anteriores por su registro culto, introspectivo, propio de la mujer letrada. La sintaxis es más elaborada, abundan subordinadas, metáforas y reflexiones abstractas. Sin embargo, el discurso no abandona su pertenencia al contexto cubano: introduce expresiones coloquiales y giros propios del habla popular.

Ejemplos significativos:

– “Nos vimos pocas veces pero siempre con doble tanda”: juego de lenguaje que alude tanto a encuentros sexuales repetidos como al cine de dos funciones, recurso humorístico y culturalmente cubano.

– “También a mí la carne fresca podía servirme de diazepam”: mezcla de léxico médico (“diazepam”), sexualidad (“carne fresca”) e ironía popular.

– “En toda pareja siempre hay uno al que le toca ser la geisha del otro”: expresión sarcástica, directa, que rompe con el discurso solemne.

No se trata de un habla dialectal ni de un registro marcado por rasgos fonéticos regionales. Es una lengua estándar, pero impregnada de un humor y un ritmo que remiten a lo popular, a una oralidad viva que combina naturalidad y agudeza. Los coloquialismos aparecen con sutileza, nunca como caricatura, y funcionan más bien como matices expresivos que acercan el discurso a lo cotidiano sin perder densidad ni precisión.

Zoe – El cuerpo como espejo: deseo, creación y contradicción (Cuarto corto de: Mujer Transparente, 1990)

1. Elementos de género

Zoe representa una ruptura con los modelos femeninos de los cortos anteriores. No es madre abnegada, esposa traicionada ni mujer encerrada en la moral heredada. Es una figura femenina joven, urbana, inconforme, que habita los márgenes simbólicos de la sociedad revolucionaria de los años ochenta. No vive en el espacio doméstico tradicional, sino en un garaje improvisado. No responde a la disciplina socialista ni a la moral católica; tampoco idealiza el amor romántico. Su identidad se mueve entre la creación artística, el cansancio existencial y el desafío constante a la autoridad.

La relación entre Zoe y el dirigente universitario es un punto central del análisis de género. Él representa el modelo masculino institucional: educado en la obediencia, el deber político, el autocontrol y la corrección moral. Ella, en cambio, encarna el desorden, el deseo, la libertad corporal de la mujer, y el rechazo a la norma. La escena en la que Zoe consigue que él se quite los pantalones no es solo un acto erótico, sino una inversión de poder: el cuerpo masculino disciplinado se expone, el cuerpo femenino manda.

El deseo, por primera vez en la película, aparece como acto de autonomía femenina y no como culpa. Zoe no pide perdón, no se excusa, no se reprime. Utiliza su cuerpo con plena conciencia de su capacidad subversiva. Sin embargo, esta libertad no se presenta como triunfo absoluto: está atravesada por la precariedad, el desarraigo y una profunda sensación de agotamiento. Ella misma lo dice: hay días en los que ya no puede pintar, ni dormir, ni soportar el ruido del mundo.

El cuerpo femenino no es representado como objeto de deseo masculino ni como víctima: es un lugar de resistencia, de afirmación, pero también de cansancio. El corto establece que, en los años ochenta, la actitud femenina ya no pasa por la resignación, por el sacrificio, ni por la negación del deseo, sino por la rebeldía y la negativa a servir a un sistema —sea el patriarcado, la familia o la institucionalidad revolucionaria.

2. Elementos de lenguaje fílmico y análisis discursivo

El corto se articula sobre la oposición de dos discursos principales: por un lado, el discurso oficialista, representado por el dirigente universitario (a quien ella llama en forma burlesca el Acorazado Potemkin), construido a partir de fórmulas burocráticas y léxico institucional (“analizar a los compañeros”, “elevar la ejemplaridad”, “tareas en saludo a”, “tomar medidas con los que no cumplan”). Su lenguaje es normativo, rígido, aprendido, incapaz de comunicar emociones. Por otro lado, el discurso de Zoe es fragmentario, confesional, atravesado por ironía, cansancio y deseo. No aparece en forma de voz en off, sino a través de su palabra directa, sus silencios, sus risas, su cuerpo y, sobre todo, su obra artística: grabaciones, esculturas inacabadas, desorden material. La subjetividad no se interioriza en pensamiento, como en otros cortos, sino que se manifiesta en la acción.

Ambos discursos se desarrollan en espacios simbólicamente opuestos. Él proviene del ámbito institucional —la beca, el aula, la asamblea, el deber—. Ella, es una mujer joven que habita un garaje convertido en taller: caótico, personal, improductivo según los parámetros oficiales. Mientras la institucionalidad exige orden, claridad, disciplina, el espacio de Zoe expresa agotamiento, libertad y desobediencia.

El cortometraje despliega una serie de microdiscursos en tensión: arte frente a burocracia, cuerpo frente a doctrina, deseo frente a deber. La grabación que Zoe realiza (“no puedo pintar, estoy atascada…”) funciona como un manifiesto del artista bloqueado por las exigencias de la realidad y por su propio desencanto. No es una voz organizada; es una escritura sonora de crisis, donde la palabra poética busca nombrar lo que el lenguaje oficial no puede decir.

Uno de los momentos centrales del corto ocurre cuando Zoe persuade al dirigente para que se desnude y lo dibuja a cambio de un informe para la universidad, prueba de corrupción del ideal revolucionario donde el dirigente que debía “corregir” a una estudiante termina siendo él mismo corrompido por esta mujer. Este gesto no se representa como erotismo superficial, sino como inversión de jerarquías: el cuerpo masculino disciplinado se vuelve objeto; el cuerpo femenino decide, dirige, observa. Sin embargo, esa transgresión es momentánea. Al día siguiente, él pregunta con angustia “¿qué digo yo?”, preocupado por el retraso, por su imagen pública, por “quedar mal”. Este fragmento ilustra cómo el deseo y la individualidad minan las estructuras del poder ideológico, pero también cómo el propio sistema impone la culpa y obliga al retorno al deber. Es una crítica a la hipocresía del oficialismo, que se derrumba en lo íntimo, aunque conserve su apariencia de pureza pública.

La conversación sobre por qué ambos estudian Historia del Arte pone en evidencia las tensiones entre vocación personal, presión social y control institucional en la Cuba de los años 80. Ambos encarnan formas distintas de adaptación al sistema: él representa al joven que se inserta en la estructura, aprovechando sus beneficios pero sin cuestionarla; ella, a la joven que finge integrarse mientras busca espacios de independencia. En el fondo, ninguno de los dos estudia arte por el arte: el estudio se convierte en una herramienta, un medio para escapar de algo —del fango, de la madre, del juicio social—, no en una búsqueda de creación o conocimiento. Así, esta conversación funciona como una metáfora del desencanto generacional: el arte, vaciado de sentido, se instrumentaliza; la educación, en lugar de liberar, se vuelve un mecanismo de control y simulacro.

El punto guajiro que él canta, y que representa su manifestación artística, introduce otra dimensión discursiva. La letra —“llegar acaso se llegue por naufragio a donde quiera, y el náufrago quede afuera porque la playa lo niegue”— introduce un sentido metafórico profundo: el náufrago rechazado por la orilla representa al individuo que, pese a buscar refugio en la sociedad, es excluido por no encajar en la norma. Es una crítica indirecta a la exclusión del diferente, del que no responde a los ideales del sistema. En contraste, el arte de Zoe —ruidos, fragmentos, cuerpos de yeso, grabaciones— desafía la lógica de la utilidad, rechaza el adorno y se sitúa fuera de los márgenes de lo aceptable.

La relación entre ambos personajes opera como metáfora del conflicto entre el individuo libre y el sujeto disciplinado por el sistema. Él representa al ciudadano modélico que, pese a ceder ante el deseo, regresa a la norma, justifica sus actos, siente culpa y teme la sanción institucional. Ella representa la desobediencia consciente: no busca convencer, sino existir fuera del molde. El intercambio final —él habla, ella corta— reproduce el patrón del corto: el diálogo interrumpido, la imposibilidad de comunicación genuina entre dos sujetos condicionados por contextos distintos.

En suma, el corto formula una crítica indirecta a la rigidez del discurso oficial y a la imposibilidad de contener la subjetividad dentro de sus límites. El lenguaje de Zoe no refuta al lenguaje del poder: lo deshace, lo parodia, lo vuelve inútil. Y en esa inutilidad se afirma una forma de resistencia. Él huye del deseo para preservar su pertenencia al sistema; ella asume el deseo, pero sabe que no tiene lugar en ese orden.

3. Análisis socio-lingüístico

El corto Zoe refleja con precisión la variedad del español de la Cuba urbana de finales de los años ochenta, caracterizado por la coexistencia de registros coloquiales, cultos y burocráticos dentro de un mismo intercambio verbal.

Predominan expresiones cargadas de oralidad, intensidad emocional y espontaneidad. Frases como “me cago en la mierda”, “tú no sabes lo que es estar vacía” o “¿y si no quiero seguir haciendo nada?” revelan una sintaxis directa, sin eufemismos, donde la exclamación y la maldición funcionan como descargas emocionales más que como insultos. Este lenguaje no busca elegancia, sino autenticidad: surge desde el cuerpo, desde la exasperación o la ironía, y convierte la palabra en una extensión del estado anímico. La voz no se filtra por la retórica, sino que se lanza como reacción inmediata, física, ante la opresión o el vacío.

El personaje masculino reproduce con exactitud el español de registro burocrático-institucional, aprendido en los espacios escolares, universitarios y asamblearios del socialismo cubano. Emplea fórmulas como “las tareas en saludo a…”, “tomar medidas con los compañeros que…”, “en cumplimiento del acuerdo…”, “baja ejemplaridad”, “dirección colectiva”. Estas construcciones muestran rasgos lingüísticos típicos de ese registro:

– uso frecuente de pasivas y frases impersonales (“se tomará nota”, “se analizará”),

– léxico abstracto y nominalizaciones (“ejemplaridad”, “análisis”, “acuerdo”, “cumplimiento”),

– tono impersonal, sin marcas de subjetividad.

Este registro resulta reconocible para cualquier hablante cubano como parte del habla institucional de finales de los años 70-80.

Aunque Zoe no tiene voz en off, en sus parlamentos aparecen estructuras introspectivas y poéticas propias del pensamiento interior verbalizado: “no puedo pintar, estoy atascada”, “mis brazos son de mármol”, “quiero convertirme en piedra”. Se trata de un español introspectivo, con metáforas sencillas pero intensas, que conserva la musicalidad y el ritmo del habla cubana. La sintaxis es breve, fragmentada, a veces sin verbos explícitos. No se trata de un lenguaje culto académico, sino de una forma de poesía oral cotidiana, espontánea, que combina lo emocional con lo corporal.

Uno de los elementos más representativos del idioma del periodo es justamente la coexistencia fluida entre registros: en una misma conversación pueden aparecer una fórmula burocrática (“se tomarán medidas”), una metáfora emocional (“estoy vacía por dentro”) y una grosería afectiva (“me cago en todo”). El corto reproduce esa natural mezcla sin enfatizarla, como rasgo propio de la oralidad cubana.

Es relevante observar cómo ciertas expresiones del discurso político se integran al habla cotidiana y se transforman en fórmulas de uso común, diluyendo las fronteras entre el lenguaje oficial y el doméstico. En ese proceso, las estructuras retóricas propias de la militancia —como las alusiones al “paso al frente”, la “tarea asignada” o el “cumplimiento del deber”— se trasladan al ámbito privado, donde adquieren nuevos matices: ironía, cansancio o resignación. Así, la lengua política deja de ser un código exclusivo del poder para convertirse en un reflejo internalizado de la vida diaria. Este fenómeno no se limita a la ideología, sino que revela una forma de pensamiento modelada por décadas de discurso revolucionario, donde la obediencia y la heroicidad se expresan en el mismo registro verbal. Del mismo modo, referencias culturales como “Acorazado Potemkin” se incorporan al imaginario común no como citas eruditas, sino como parte del repertorio básico de símbolos compartidos. La lengua, en consecuencia, funciona como archivo ideológico: conserva las huellas del poder incluso cuando parece hablar de lo íntimo.

Laura – Amistad y principios: la mujer cubana en el laberinto de la lealtad (Quinto corto de: Mujer Transparente, 1990)

1. Contextualización y Periodo Especial

Este corto sitúa a su protagonista —Laura— en los inicios de los años noventa, cuando Cuba entra en el llamado Periodo Especial.

Para comprenderlo mejor, situemos el corto en su contexto. Tras el triunfo de la Revolución en 1959 y la llegada de Fidel Castro al poder, comenzó un éxodo sostenido de cubanos hacia el exterior, especialmente hacia Miami. Ese flujo alcanzó un punto crítico en 1980, durante el éxodo del Mariel, cuando más de cien mil personas abandonaron la isla en apenas unos meses. Los llamados “mítines de repudio” se convirtieron entonces en una herramienta central de la propaganda oficial: gritos como “¡que se vayan, no los necesitamos!” o “¡pin, pon, fuera, abajo la gusanera!”, buscaban deslegitimar a quienes emigraban, etiquetándolos como “gusanos”. Sin embargo, un año antes, en 1979, el gobierno había autorizado por primera vez el regreso temporal de los cubanos emigrados. A esos visitantes se les empezó a llamar “la comunidad”, un término que sustituía estratégicamente el insulto político y abría la puerta a una relación más pragmática con la diáspora cubanoamericana.

La década siguiente trajo un giro aún más abrupto. En 1989 cayó el Muro de Berlín y poco después se desintegró la Unión Soviética, principal sostén económico de Cuba. De la noche a la mañana, el país quedó sin su soporte externo y entró en una crisis profunda. Comenzaba el llamado Periodo Especial, una etapa que obligó a millones de cubanos a adaptarse a una realidad para la que no estaban preparados: apagones prolongados, escasez, transformaciones sociales aceleradas y una reconfiguración brusca de valores. Muchos quedaron descolocados, formados en un sistema que de pronto ya no coincidía con la vida diaria. Cuba tuvo que reinventarse, y con ella, la identidad de quienes habían crecido creyendo en un orden que acababa de desmoronarse.

Laura representa una generación que nació y se formó bajo los valores del trabajo, la austeridad, la moral socialista y la fidelidad ideológica. Pero ese mundo empieza a derrumbarse cuando, aproximadamente a comienzos de los años 90, se abre la puerta a nuevas corrientes: el turismo masivo (ya presente en 1990) genera una llegada sostenida de visitantes extranjeros; simultáneamente, el dólar entra oficialmente a la economía cubana (1993), se formaliza mediante la introducción del CUC en 1994; y al mismo tiempo, se documenta un resurgimiento estructural de la prostitución orientada al turismo. En ese contexto, Laura se ve sitiada entre la dignidad del deber y la necesidad del deseo, justo cuando sus amigas —Ana, la emigrada, y Betty, la acomodada— responden de modo diferente a ese nuevo escenario.

Durante décadas, la posesión de divisas —especialmente dólares estadounidenses— estuvo prohibida en Cuba y podía implicar decomisos, multas severas e incluso penas de cárcel. Pero mientras la ley mantenía esa penalización, la vida real avanzaba en otra dirección: el turismo crecía, las remesas circulaban de manera informal y cada vez más cubanos sabían que el dólar, aunque clandestino, era la llave de acceso a bienes que el peso nacional no podía garantizar. Esa contradicción se volvió evidente a principios de los años 90. Aunque el dólar continuaba siendo oficialmente un delito, la economía empezó a girar alrededor de él: los hoteles operaban en divisas, las tiendas para extranjeros tenían precios inaccesibles en pesos y una parte creciente de la población se vio empujada a relacionarse con turistas porque era la única vía de acceso a moneda fuerte. La legalización posterior solo formalizó un proceso que ya estaba ocurriendo: una transición silenciosa donde la economía cambiaba de lógica mientras la ley intentaba sostener un mundo que ya no existía.

Conviene recordar también que, durante esos años, los cubanos tenían prohibido hospedarse en los hoteles del país e incluso subir a las habitaciones, salvo contadas excepciones laborales. Esa restricción convertía al hotel en un espacio vedado: un oasis donde sí había luz, agua, diversidad de productos y comida, pero todo exclusivamente en dólares. Para la mayoría, ese mundo era inalcanzable. La única forma de acceder —o siquiera acercarse— era a través del turismo, ya fuera mediante un trabajo muy específico o, como muestra el corto, mediante la prostitución orientada a extranjeros, una práctica que resurgió como respuesta directa a la desigualdad introducida por la economía en divisas. El hotel, entonces, deja de ser un simple escenario: se vuelve el símbolo más claro de una fractura social y moral que Laura experimenta en carne propia.

1. Elementos de género

A diferencia de los cortos anteriores, aquí no se representa solamente la intimidad femenina, sino la fractura entre los valores revolucionarios aprendidos y la nueva realidad social y económica. Laura no es tan joven como Zoe, ni está recluida como Adriana, ni atrapada en el matrimonio como Isabel o Julia.

En el hotel donde ocurre gran parte de la acción, las mujeres jóvenes, maquilladas y en tacones, esperan turistas extranjeros; el cuerpo femenino se convierte en moneda de supervivencia. Laura, que no ejerce la prostitución, es sin embargo tratada como una más. Su formación, su trabajo, su dignidad no le otorgan legitimidad: el cuerpo prevalece sobre el discurso. La mirada masculina y social la reduce.

Es importante señalar algo que ya había mencionado antes: quizá en los primeros años de la Revolución la prostitución fue concebida como un estigma social, una práctica que debía erradicarse para construir el ideal del “hombre nuevo”. Sin embargo, a lo largo del tiempo, el discurso oficial y la realidad cotidiana comenzaron a fracturarse. En Isabel, por ejemplo, ya escuchábamos aquella frase lapidaria —“Si yo tuviera algo de puta, todo sería más fácil”— que condensaba el deseo, la frustración y la consciencia de las desigualdades que atravesaban a las mujeres. En este corto, esa tensión evoluciona y se materializa: la figura de la prostituta (ahora llamada jinetera) ya no es solo una transgresora, sino una mujer cuya presencia se vuelve socialmente aceptada, justificada e incluso validada dentro del nuevo orden económico. El corto muestra ese salto histórico: de la condena moral al pragmatismo, de la vergüenza pública a la normalización.

El conflicto interior de Julia es también un conflicto de género: la mujer cubana revolucionaria y abnegada se enfrenta al nuevo modelo de mujer sexualizada, “libre” o “comprada”, que surge con la apertura al turismo y el contacto con la comunidad emigrada. Las prostitutas del lobby no son solo un trasfondo social, sino el espejo invertido de Laura: cuerpos que sobreviven en un sistema que ya no garantiza sustento moral ni económico.

El reencuentro con su amiga emigrada —Ana— introduce otro eje de género: la ruptura de la amistad femenina debido al exilio, y la culpa de las que se quedan. Laura reconoce: “yo también fui responsable de tu ida”. La salida de Ana no fue solo política o económica, sino afectiva. El corto muestra cómo las mujeres quedaron en medio de decisiones colectivas, discursos morales y pérdidas íntimas.

La maternidad (cuando Laura recuerda su embarazo y la decisión de “asumir su estupidez, ser yo, tener mi hijo”) introduce otra dimensión: la mujer como sujeto de decisión, aun cuando esa decisión la margine o la haga “menos libre”. Frente a las figuras masculinas (el novio, los extranjeros, el Estado), la mujer cubana es quien resiste y reconstruye sentido.

El abrazo final con Ana, incluso si ocurre solo en la memoria, sugiere una reconciliación entre mujeres: la amistad femenina como refugio y posibilidad de identidad en medio de las fracturas políticas y morales.

2. Elementos de lenguaje fílmico y análisis discursivo

El corto se sostiene sobre un monólogo interior en el que Laura alterna entre la observación del presente y la evocación del pasado, a través de flashbacks, imágenes mentales, recuerdos y silencios que funcionan como pausas reflexivas. Su voz en off construye una introspección cargada de nostalgia, culpa y reflexión moral, donde el pensamiento se vuelve casi una materia sonora. En ese flujo interior convergen dos registros que dialogan y se oponen: por un lado, el discurso oficial interiorizado —la Laura que alguna vez creyó en el deber, la disciplina y la moral revolucionaria—, y por otro, el discurso íntimo, en el que emergen la duda, la fragilidad y el desencanto frente a una realidad que ha dejado de responder a esos valores. La tensión entre ambos registros no se resuelve; más bien, se amplifica. Cuanto más intenta callar, más crece la voz interior, hasta ocupar gran parte del espacio del relato. Ese desbordamiento revela que el silencio aparente del personaje es, en realidad, una forma de resistencia: una palabra que no puede expresarse hacia afuera porque el entorno no tiene ya el lenguaje para recibirla. El monólogo de Laura, así, no es simple introspección, sino una forma de discurso reprimido que se inflama en su propia clausura.

Desde el inicio, el corto plantea la coexistencia de discursos contradictorios. La panorámica inicial muestra una mezcla de turistas, una religiosa, policías, jineteras, trabajadores del hotel y ciudadanos comunes: una sociedad que ha modificado sus jerarquías simbólicas. Laura llega a ese espacio y el custodio le recuerda que no puede subir a las habitaciones, aludiendo a normas vigentes para los cubanos en hoteles. Paralelamente, el lobby funciona como lugar de tránsito económico, donde la prostitución turística convive con la vigilancia estatal. El choque no se expresa mediante discursos explícitos, sino a través de gestos, silencios y miradas.

El corto muestra el enfrentamiento discursivo entre la Cuba ideológica y la Cuba dolarizada, visible en los espacios (el hotel como símbolo del nuevo capitalismo selectivo) y en los registros lingüísticos: Laura llama “compañero” al recepcionista, pero ya no obtiene respuesta; la palabra “señor”, antes proscrita, reaparece con naturalidad. Este cambio en el habla refleja la mutación del orden simbólico: el lenguaje revolucionario deja de funcionar en la nueva realidad. Ese desajuste revela la sustitución progresiva de un lenguaje ideológico por otro de carácter mercantil. Expresiones como “problema moral”, “decisión colectiva” o “haber elegido correctamente” —propias del discurso político— se mezclan con el léxico del turismo, el dólar y la emigración.

El monólogo interno de Laura está atravesado por la memoria del éxodo de Ana. Frases como “venir a verte me hace sentir la misma soledad de cuando fui a despedirte” condensan el trauma del desarraigo afectivo vivido por quienes se quedaron. La imagen de estar “parada frente a un abismo” simboliza la pérdida de referentes, mientras que la incomprensión (“nunca pude explicarme qué ibas a hacer tú a Miami, precisamente tú”) evidencia la dimensión moral y emocional del exilio. La yuxtaposición de escenas de despedida, retorno, bienes “entregados” al Estado (más bien arrebatados por el Estado), documentos y gritos como “pin, pan, fuera” o “abajo la gusanera” sintetiza la violencia simbólica que acompañó a esos procesos y una narrativa visual que refleja la fragmentación de la familia y la comunidad cubanas tras el éxodo del Mariel. La panorámica que combina a la gente de la comunidad con los extranjeros que llegan cargados de baratijas —consideradas un tesoro para quienes las reciben— refleja un espectáculo de mercantilismo y desigualdad que resulta confuso y casi grotesco.

La escena del lobby resume el conflicto identitario: Laura, mujer profesional y madre, es percibida como prostituta por el simple hecho de estar sola en un hotel. La identidad no la define lo que se dice, sino el lugar que ocupa y cómo se le mira. La mirada ajena la reduce, la confunde, la empuja a replantearse quién es: “¿Qué hago aquí, no debía haber venido?” Esa pregunta, igual que “¿Quién eres tú, Polly Maggoo?”, atraviesa todo el corto: la búsqueda de la autenticidad en medio de la confusión ideológica.

La carta de Ana introduce otro contrapunto discursivo. Su escritura describe el desarraigo del emigrado: avance y soledad, oportunidades y pérdida de intimidad. La metáfora de la “centrífuga” resume la presión por triunfar en un mundo que exige velocidad, productividad y desapego, en contraste con el ritmo afectivo de la isla. La reacción de Laura —impotente, distante y emocionalmente sobrecargada— evidencia la separación física y afectiva entre quienes se quedan y quienes emigran, acentuando la sensación de pérdida, culpabilidad y nostalgia que caracteriza la experiencia del desterrado.

El corto formula así una crítica doble: a la hipocresía institucional, que ahora acepta a quienes antes repudió, y a la desorientación de una subjetividad que ya no encuentra coherencia entre lo que aprendió y lo que vive. El tránsito entre “compañero” y “señor”, entre moral revolucionaria y lenguaje mercantil, entre pertenencia y soledad, se convierte en una transformación lingüística y ética.

El desenlace condensa los temas centrales: Laura reconoce su necesidad de perdón a su amiga, el conocimiento del otro se convierte en un territorio privado y afectivo, separado de los juicios sociales o políticos (“nadie más que yo está obligada a saber quién eres ahora”). La espera frente al ascensor, con su descenso piso a piso, funciona como metáfora de la tensión emocional y del tiempo que ha pasado; cada piso representa capas de experiencias, distancia y transformaciones. Finalmente, el abrazo adolescente simboliza que, pese a los cambios sociales, económicos y personales, la amistad y el vínculo íntimo sobreviven, reafirmando la idea de que los sentimientos esenciales permanecen inalterables frente a la transformación de la realidad externa.

3. Análisis socio-lingüístico

El corto reproduce con fidelidad el habla cubana culta pero coloquial de finales de los 80 e inicios de los 90, mezclando registros de distinta procedencia: el lenguaje cotidiano, el tono reflexivo del monólogo y el habla burocrática heredada del sistema. En estos años la lengua cotidiana comenzaba a reflejar los cambios ideológicos, sociales y económicos del país. En el habla de los personajes —al igual que en los otros cortos de la película Mujer Transparente— se entrelazan tres registros: el lenguaje popular, el registro culto propio de su formación profesional y el habla burocrática heredada del discurso institucional.

Por otra parte, el lenguaje interior de Laura conserva una cadencia melancólica, casi poética, que remite a la educación literaria y cultural del periodo, pero entre líneas revela el cansancio, la decepción y el peso del desarraigo. Su voz es el testimonio de una generación que pierde su propio idioma —el de la épica revolucionaria— y todavía no encuentra otro para expresar su presente.

Expresiones coloquiales y giros típicos de la versión cubana del español:

“Qué facha”: uso coloquial cubano para referirse a la apariencia o la forma de vestir. En Cuba no tiene la connotación política del español peninsular, sino que equivale a “qué pinta” o “qué aspecto”.

“Este par de comemierdas”: insulto típicamente cubano, usado para descalificar a alguien considerado arrogante o hipócrita. “Comemierda” es una expresión muy común en la oralidad cubana, cargada de ironía y desdén.

“Mandar al carajo”: frase frecuente en el habla popular cubana para expresar rechazo o cansancio. Aunque es de origen hispánico, su uso en Cuba tiene una entonación fuerte y emocional, marcando distancia o ruptura con lo que se considera falso o molesto.

“Algo me resta puntos”: expresión contemporánea del habla urbana cubana que alude a perder prestigio, simpatía o valoración social. Suena cercana al lenguaje competitivo de la cotidianidad, y muestra cómo el habla adopta frases de otros contextos (evaluación, ranking) para expresar relaciones sociales.

Contraste entre registros: “señor” vs. “compañero”:

El corto marca claramente el cambio sociolingüístico de la época. Durante los años revolucionarios, el trato común era “compañero” o “compañera”, expresión cargada de ideología igualitaria. En Laura, el hecho de que el recepcionista use fórmulas como “señora” o “señorita” en lugar de “compañera” revela un desplazamiento de códigos lingüísticos: el lenguaje del mercado y del turismo sustituye al lenguaje de la militancia.

Ese cambio de apelativos es más que una cuestión de cortesía: muestra el tránsito de una Cuba ideológica a una Cuba comercial, donde las palabras pierden su sentido político original y adoptan uno pragmático, de clase y apariencia.

Rasgos de identidad lingüística:

La voz de Laura combina melancolía, ironía y contención, rasgos comunes del habla cubana en su registro medio-alto. La cadencia del habla —con pausas, repeticiones, y un tono entrecortado— traduce la introspección y la contradicción de la protagonista. Su forma de hablar conserva un sustrato literario y poético (propio de la educación humanista cubana de los 70-80), pero introduce expresiones del habla cotidiana, que en el contexto adquieren valor expresivo y sociológico.

En el plano lingüístico, Laura pone en evidencia una pérdida simbólica del idioma revolucionario —el de las consignas y los “compañeros”— y la búsqueda de una nueva forma de hablar y de nombrar la realidad. Su modo de expresión encarna esa transición: ni completamente oficialista ni plenamente desideologizado, sino un idioma híbrido, marcado por la nostalgia, la ironía y la desconfianza hacia el discurso aprendido.

Conclusión:

En conjunto, los cinco relatos configuran una cartografía íntima del desencanto femenino en la Cuba revolucionaria. A través de Isabel, Adriana, Julia, Zoe y Laura se expone cómo la emancipación prometida por el Estado socialista nunca logró habitar plenamente los espacios domésticos, afectivos ni subjetivos de la mujer cubana. Las protagonistas atraviesan distintas etapas históricas y vitales, pero todas comparten un mismo conflicto de fondo: la tensión entre lo que debían ser según el discurso oficial —madres ejemplares, trabajadoras disciplinadas, compañeras revolucionarias— y lo que realmente sienten, desean o sufren en sus vidas privadas. La película desmonta, desde la intimidad y no desde la consigna, el mito de la “mujer nueva” proclamado por la Revolución: sí hubo alfabetización, empleo, participación pública; pero persistieron la soledad, la doble jornada, el machismo sutil, la culpa sexual y la imposibilidad de elegir libremente.

El arco que une los cinco cortos de Mujer Transparente es el tránsito de la obediencia a la lucidez, del sacrificio silencioso a la conciencia del propio desgaste, que refleja el decursar de la mujer cubana durante los años revolucionarios. Isabel es una mujer que aprende a callar; Adriana, una mujer que prefiere renunciar; Julia una mujer que defiende pensar(se); Zoe es una joven mujer que se aferra a desafiarlo todo; y Laura una mujer que mira asombrada el derrumbe de sus ideales frente al espejo del Período Especial. Ninguna encuentra una salida plena, pero todas revelan fisuras en el sistema: el silencio domesticado se convierte en pensamiento, en deseo, en arte, en memoria, y finalmente en un gesto de resistencia íntima.

La película concluye así que lo político no está solo en la plaza o en el discurso institucional, sino en el cuerpo de la mujer cansada que prepara café, en la puerta que no se abre, en el abrazo recordado, en la palabra “compañera” que fue perdiendo sentido. De manera tal que, la película no ofrece soluciones, sino una verdad incómoda: que la historia de un país también se escribe en los susurros de sus mujeres, en su identidad femenina, allí donde la épica no llega.

Sigue explorando el análisis discursivo

Descubre aquí más lecturas críticas del cine cubano, con estudios sobre lenguaje, ideología, representación social y los códigos discursivos presentes en cada película.

1 comentario en «Mujer transparente – Análisis discursivo»