Cine cubano revolucionario desde 1959 hasta nuestros días

El cine cubano: lenguaje, identidad y género en la pantalla

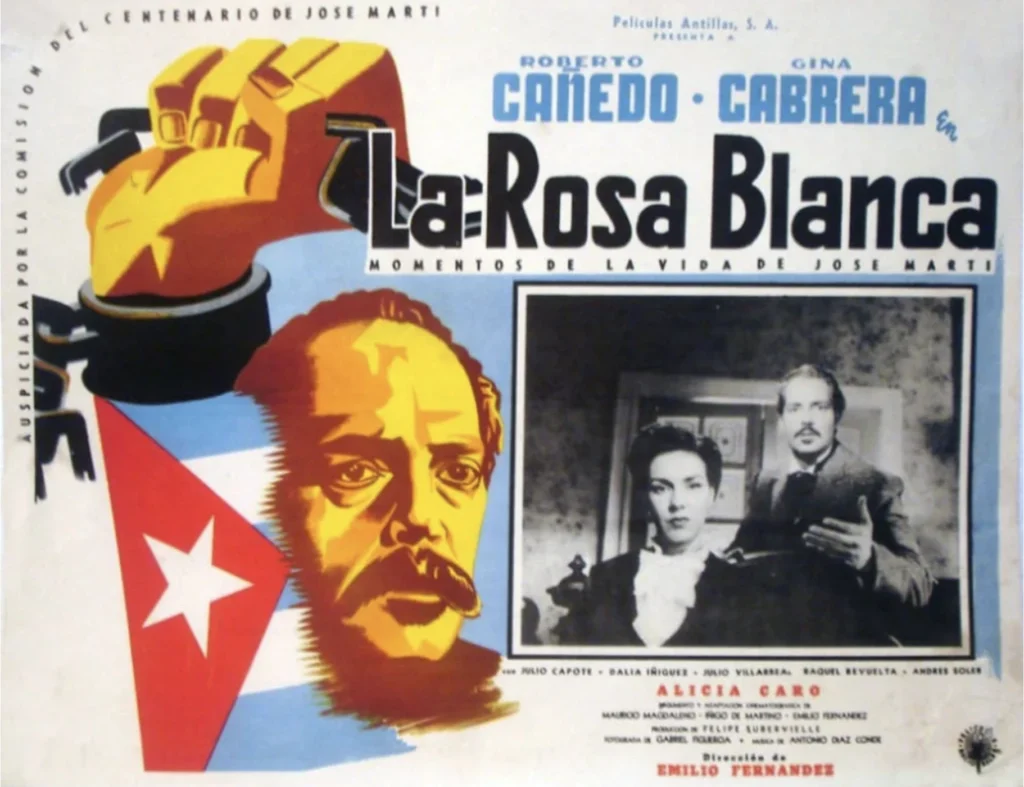

El cine cubano ha sido, desde sus orígenes a finales del siglo XIX y principios del XX, un espejo complejo de la nación: un espacio donde convergen la historia, la política, la lengua y la vida cotidiana. Desde las primeras proyecciones en La Habana hasta la consolidación de estudios cinematográficos en la década de 1940, el cine se convirtió en un vehículo para narrar historias locales y reflejar los cambios sociales y culturales del país. Más que una industria, constituye un lenguaje cultural que ha acompañado las transformaciones de la sociedad cubana, desde la Revolución de 1959 hasta las nuevas generaciones de cineastas que buscan narrar la Cuba contemporánea desde perspectivas más plurales y críticas.

A lo largo de cada época, la forma de hablar, de nombrar, de mirar y de representar los cuerpos y las relaciones sociales ha sido un reflejo de la identidad cubana en construcción. El tratamiento de género, los códigos lingüísticos y la manera de abordar temas políticos y culturales revelan cómo el cine no solo documenta la realidad, sino que también contribuye a la construcción simbólica de la nación. Así, cada película, desde los clásicos de la Revolución hasta las producciones independientes más recientes, se convierte en un testimonio de cómo el cine cubano ha interpretado, cuestionado y reconstruido la identidad de su pueblo, convirtiéndose en una herramienta indispensable para comprender la historia y la cultura de la isla.

El idioma del pueblo en la pantalla

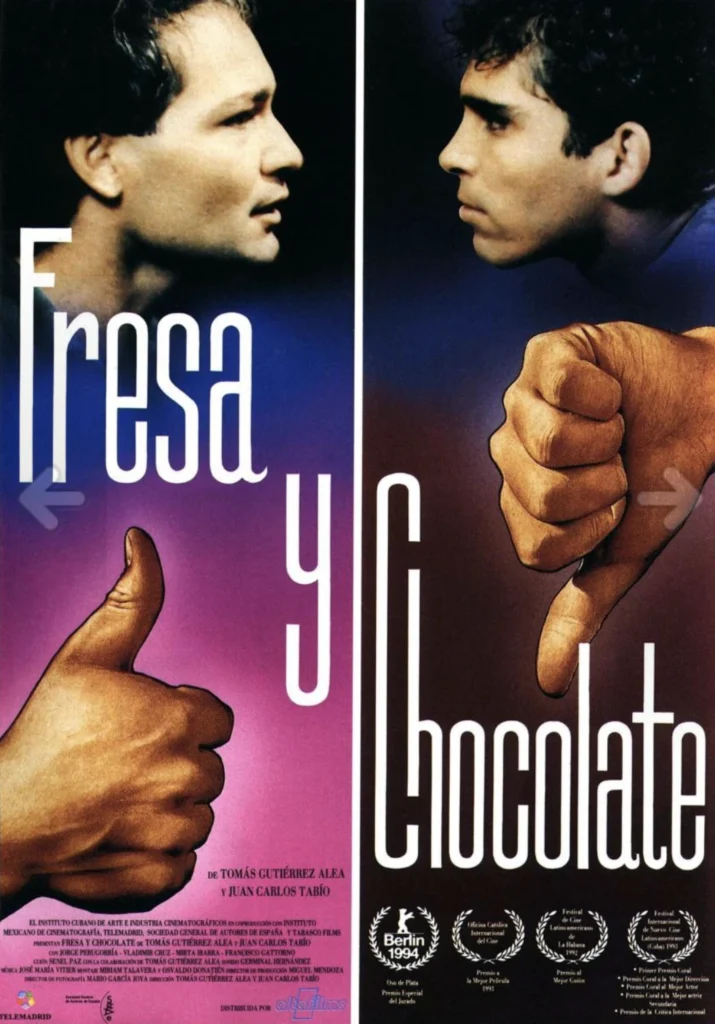

Una de las particularidades más notables del cine cubano es su relación con la lengua. Las películas no solo hablan español: hablan “cubano”, con todo lo que eso implica. El ritmo, los giros populares, el humor y la musicalidad del habla cotidiana se convierten en marcas de autenticidad. Desde las películas de Tomás Gutiérrez Alea, como Memorias del subdesarrollo (Tomás Gutiérrez Alea, 1968), hasta los documentales de la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños, el idioma funciona como un territorio donde se expresan las relaciones, y las tensiones sociales y políticas, entre el poder y el pueblo, entre el discurso oficial y la voz del ciudadano común.

El lenguaje cinematográfico cubano, además, ha sabido dialogar con su propio contexto político. Durante décadas, el cine ha sido un vehículo pedagógico y revolucionario; las palabras, las imágenes y los silencios han estado cargados de ideología. Sin embargo, con el paso del tiempo, han surgido nuevas formas de narrar que se han ido alejando del tono épico para explorar lo íntimo, lo marginal y lo emocional. En ese tránsito, el idioma visual se ha vuelto más poético y fragmentado, incorporando metáforas, ironías y silencios que también forman parte del habla cubana.

Mujeres, cuerpos y resistencias

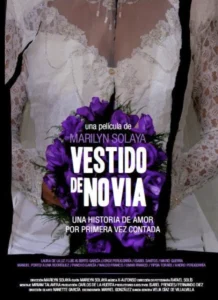

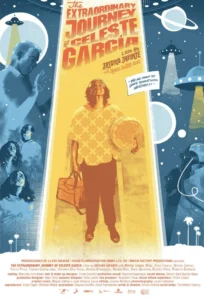

En los últimos años, las cuestiones de género han cobrado un lugar central dentro del cine cubano. Si en los primeros tiempos las mujeres aparecían como figuras secundarias o simbólicas —madres, esposas, alegorías de la patria—, hoy son sujetos narrativos que piensan, desean y actúan. Películas como Vestido de novia (Marilyn Solaya, 2014) o El viaje extraordinario de Celeste García (Arturo Infante, 2018) abordan la feminidad y la identidad desde perspectivas diversas: la mujer trans, la mujer madura, la mujer soñadora, la mujer cansada de las estructuras patriarcales.

Estas obras amplían la representación femenina a la vez que transforman el lenguaje audiovisual. La cámara ya no mira “a” la mujer, sino “con” ella: comparte su punto de vista, sus contradicciones y sus silencios. La sensualidad, tan presente en la tradición cubana, deja de ser un atributo impuesto para convertirse en una expresión de libertad y de resistencia. Así, el cine cubano contemporáneo se ha convertido en un espacio de diálogo entre generaciones, donde el cuerpo femenino se resignifica como territorio político y simbólico.

Nuevas voces y diversidad

Las nuevas generaciones de realizadoras y realizadores han llevado este proceso más lejos. En cortometrajes, animaciones y documentales independientes se visibilizan temas antes silenciados: la violencia doméstica, las disidencias sexuales, la migración o la desigualdad económica. Estas narrativas abren el espacio del cine cubano a un espectro más amplio de identidades y experiencias. También lo hacen en su lenguaje: mezclan registros documentales y ficcionales, incorporan el humor popular o la oralidad de las redes sociales, y experimentan con los acentos y las jergas locales.

El resultado es un cine que habla desde la pluralidad, que se reconoce en su diversidad lingüística y afectiva. En esta nueva etapa, el idioma —ya sea hablado o visual— vuelve a ser el corazón de la expresión cubana: una herramienta para contar el deseo, el desencanto y la esperanza, pero también para pensar el futuro de la isla.

Más allá de los géneros cinematográficos, el cine cubano sigue siendo una forma de conversación con la realidad. A través del lenguaje y de las miradas de género, continúa interrogando la historia, dando voz a quienes antes no la tenían y reafirmando el poder del arte popular como espacio de resistencia y creación colectiva.

Un proyecto para comprender el cine cubano de hoy

El propósito de este proyecto es examinar la evolución del cine cubano a lo largo de su historia, explorando cómo han cambiado el idioma, los discursos de género y las formas de representación social en cada etapa. Nos interesa entender de qué manera el cine ha dialogado con los procesos políticos y culturales del país, y cómo, mediante su lenguaje visual y narrativo, ha dado forma a las transformaciones de la sociedad cubana.

Como parte de esta investigación, buscamos desarrollar una base de datos analítica del cine cubano contemporáneo, que permita estudiar de forma sistemática las principales tendencias temáticas, estéticas y discursivas de las producciones más recientes. En última instancia, este proyecto aspira a preservar la memoria fílmica de Cuba y a abrir nuevas perspectivas para repensar su identidad desde la imagen, la palabra y la experiencia colectiva.

Te invito, por tanto, a explorar la siguiente base de datos analítica del cine cubano contemporáneo, un proyecto que busca sistematizar las transformaciones estéticas, lingüísticas y sociales del cine nacional. Este repositorio constituye una invitación al estudio y al diálogo sobre la memoria audiovisual de Cuba.